比尔‧莫利森(Bill Mollison)称呼自己是田野生物学家与浪游教师。然而,更准确的描述则是一位“发起人”。当他在1978年出版《永久性农业之一》(Permaculture One)的时候,他也发起了一次跨越国界的土地利用运动,很多人认为这运动是极具颠覆性的,甚至堪称为革命。

永续农业——永续和农业——是一套整合式的设计理念,包含农艺、建筑、园艺、生态,甚至财务管理和社区规划。基本的做法是建立可持续的系统,让该系统能自行供应所需,并不断循环利用自身的废弃物。

在研究澳洲的热带雨林与沙漠生态系统数十年之后,莫利森发展出永续栽培的概念。他观察各种植物自然聚集成为互助群落的现象,并利用这观念发产出特殊的农业策略与社区规划方法,其中的要旨是把适当的组成元素组合在一起,让他们相辅相成而永续存在。

如今,他的思想几乎已经传遍全球,并且扎根深化。永久性农业此刻正在南美洲的热带雨林被实践,也在非洲喀拉哈里沙漠、在斯堪的纳维亚半岛北部的极地、更在遍布北美洲的许多社区被运用。例如在美国新墨西哥州,农民利用永续栽培设计,不需借助重型机具,就把硬实密压的污染土地转化为树木茂盛的花果乐园。在加州的戴维斯市,有个社区利用洗澡水、洗衣水去冲马桶和浇灌花园。在加拿大多伦多,有建筑师团队替都市内的住宅创设一套系统,不需要依赖城市的供水管线或污水处理设施,而且每年的运作费用只需几百美元。

虽然大多数美国人依然不曾听闻过莫利森的事迹,但他已经成为澳洲的国家象征之一。他曾经被封为澳洲的“风云人物”,并于1981年获颁著名的美好生活奖(Right Livelihood Award,也被称为另类诺贝尔奖),正是因为他致力于发展、推广朴门永续设计。

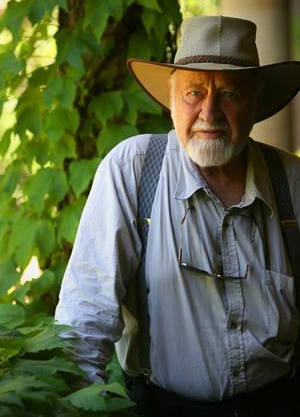

他每年会到加州欧海市(Ojai)开授为期两周的密集课程,课程中间的两个午后时光,我和他相约在圣塔巴巴拉(Santa Barbara),讨论这新颖的设计哲学。一位个子不高、身材圆润的男子,满脸白胡子加上开怀的笑容。他是我所见过最和蔼善良的人士之一,顽固而又健谈,他似乎可以针对任何场合都说出一个故事——或者严肃的玩笑;他的评论往往是以爽朗而引人共鸣的笑声来结尾。

永续栽培

比尔‧莫利森先生专访

史考特·伦敦:有位评论家曾经形容您的教诲是在“煽动”人们。

比尔·莫利森:没错,那描述非常敏锐。我教导人们自力更生,这是全世界最颠覆的一回事。我教人们如何种植自己的粮食,这是令人震惊的颠覆。嗯,是的,它确实在煽动人;但这是平静的煽动。

伦敦:你什么时候开始传授朴门永续设计?

莫利森:在70年代初,我恍然大悟,原来从来没有人把设计应用在农业上。当我意识到这想法,全身一阵毛骨悚然,这实在太怪异了。我们经历了7000年的农业,而我们也经历了7000年的丧亡,一切都沦为沙漠。所以我想到:能不能遵从生态原则来建立各种系统或制度?我们知道那些原理,但我们却不曾应用它们。生态学家从来没有好好把生态学运用在他们的园圃里面;建筑师不曾了解建筑物里面的热能传输;而物理学家居住的房子则能源系统一片混乱。我们从来没有把我们的知识应用在我们实际的生活中,这非常奇怪。

伦敦:这透露出当前环境问题的一些迹象。

莫利森:确实。我记得在1967年的罗马俱乐部报告中有读过:“由于人口增长和对资源的过度消费,环境恶化是不可能避免的结果。”读完那报告之后,我暗想“人类真是太愚蠢、又太破坏环境了——我们做什么也没用。”所以,我退出了社会。我想就远离世俗吧,只要坐在山上,看着人类社会崩塌。

大约三个星期之后,我意识到,我必须回去、进行反抗。(笑)你知道,人要在逃逸之后,才会有再次回去的动力。

伦敦:那也是您孕育出朴门永续设计概念的时期吗?

莫利森:它实际上可以追溯到1959年,当时我在塔斯马尼亚岛的雨林中研究植食性有袋动物和森林更新之间的关联。当大型有袋动物的族群数量太高时,森林生态的更新情况并不好;因此,我创设了一个简单的系统,其中有23种木本植物,4种为优势种,并纳入两种植食性的有袋动物。这是一个非常灵活的系统,它的基础是各系统成员之间的互动关系,而不是各别物种的类型。有一天晚上灵光乍现,我想到我们可以建造出比那更好的系统。

那是值得纪念的天启。这难得的开窍经验在你我一生中并不常见,也许10年才发生一次。假如你是原住民,你的年龄将由这种经验来定义:每一次的天启代表你进入下一个年龄阶段,不论你的实际岁数是多少。幸运的话,你一生中会经历三次美好的天启。

因为我是一个教育工作者,我意识到,如果我不去教授它,它不会有丝毫的流传。于是,我开始以被动的知识(passive knowledge)为基础,发展设计的准则,我写了一本书叫做《永久性农业之一》(Permaculture One)。这本书受欢迎的程度简直让我惊骇。我收到数以千计的信件说,“你所阐明的内容,多年来也一直浮现在我的脑海”和“你让我知道如何真正善用手边的器物。”

伦敦:永久性农业是基于科学的原理和研究。但是,它似乎也汲取了传统知识与原住民族的智慧。

莫利森:恩,如果我到了希腊,向一位葡萄园间的老妇人问说“为什么你要在葡萄旁边种植玫瑰?”她会对我说,“因为玫瑰是葡萄的医生。假如你不种植玫瑰,葡萄就会生病。”这回答不能直接使我受益。但假如我能因此发现,玫瑰根部分泌出某些化学物质,被葡萄根系吸收,进而能驱避害虫白粉虱(这是以科学方式表达同一件事),就对我非常有帮助了。

传统知识总是类似这种性质。我认识一位菲律宾男子,他永远都会在香蕉根部附近种植四颗豆子和一株辣椒。我问他“你为什么把辣椒跟香蕉种在一起?”他说“你难道不知道混种这些东西是天经地义的吗?”后来我归结出其中的道理:豆子可以帮忙固氮,而辣椒可以防止甲虫攻击香蕉根部,这方法的效果极佳。

食物森林

伦敦:你也将朴门农法引入依然遵循传统耕作方式的地方。他们是否会接受你的想法?

莫利森:我和原住民部落族人交往时有个分常巧妙的方法。例如,我到了澳洲中央沙漠,那里的每个人几乎都在半饥荒状态,我说:“我不知道自己是否可以给你任何协助。”然后我会撒谎说,“我不清楚接下来该怎么做。”他们回应说“哦,一起来吧,我们会让它成功运作的。”最后水到渠成,他们自己完成了那些事。

我记得在津巴布韦的某所学校,我们之前曾做了些起头工作;当我再次重返那校园时,到处都充满绿意,食物环绕在四周,教室的温度也获得调节。我问他们:“是谁做的?”他们说“我们!”当人们为自己做出改变,他们会对此感到自豪。

伦敦:对有些人来说,尤其是原住民部落,“你可以种植自己的食物”这种观念如同革命一般强烈。

莫利森:当你所生长的世界,让你对土地的影响力微不足道时,你就不会想到要替自己创造资源。有什么东西落在地上,你就吃什么。而你的号码(身份证字号)也同样由那些落在地面的机构所统治。永久性农业则让你有不同的思维,因为你可以很轻易地种植你所需要的一切。

例如:喀拉哈里沙漠的布什曼人,拥有一种称为morama的原生豆科植物。它是多年生的,平常在地底下蔓延,等到降雨之后才会发出芽。以往布什曼人会外出采集这种植物。但是当他们被迫迁,离开自己的土地,为了腾出空间给游憩与自然公园,就很难找到morama豆子。我问他们:“为什么你们不在这儿种植 morama?”他们说“你认为我们可以这样做吗?”于是,我们到园圃里去种植豆子。在那时间点之前,他们从来没想过要种植任何东西。他们非常惊讶自己竟然可以做出这种事。

类似的例子还有一种果树mongongo,它生长在沙丘的顶部。事实上,布什曼人不曾在沙丘间移植过任何一棵树。但是,我在那里找了棵母树,剪下枝条插在沙子里,枝条渐渐萌芽抽叶,最后结出mongongo坚果。如今,他们随心所欲到处种植这种果树。

伦敦:您曾经把现代科技化的农业称为一种“巫术”形式。

莫利森:嗯,这它确实是一种巫术。今天在世界上的土壤科学家人数远胜于历史中的任何时期。但是如果我们对照土壤科学家的增加以及全球土壤的丧失;您会发现土壤科学家越多,地球丧失的土壤也越多。

我想起1947年从战场返回家园的军人。他们有一种小钢罐,只要在开口处用力一折,就能喷洒出滴滴涕药剂,军人在房间里到处喷,于是一只蚊子也不剩,但是猫也一样消失了。战争结束之后,有人开始在农业领域使用这些化学制品。二次世界大战中纳粹所使用的气体,如今被挪用到农业上;坦克车被改装成铁牛车。合成肥料大举涌上市面的部分原因,也是因为相关产业在战争时期倾其全力生产硝酸盐来制造炸药;等到战后,他们突然发现,你可以把它添加在作物上,并获得巨大的产量。

伦敦:因此,从这角度来看,绿色革命其实是向土地开战。

莫利森:是的。各国政府依然支持这种农业,每年达到400亿美元左右的规模。这些经费都没有用来支持其他替代系统,例如有机农业或是培育土壤的农业。就连当今的中国,也采用现代化学农企业。

伦敦:我记得已故的经济学家罗伯特‧西奥博尔德(Robert Theobald)曾经对我说,“如果中国决定走上西方世界的道路,那全球的环境也就玩完了。”

莫利森:我在维也纳时无意间听到两位“欧盟官员”在谈论环境,第一位问“你认为我们还有多少时间?”另一位回答:“10年。”第一位说“您可真是乐观。”我接着对他们俩人说:“如果中国开始发展汽车,那我们还有两年。”

伦敦:哪一种类型的过度消费最使你烦恼?

莫利森:我痛恨草坪。我认为每个人在潜意识中都厌恶草坪,因为我们是草坪的奴隶。想象一下,每个星期六和星期日,有数百万人爬上剪草机、到处绕圈圈的情景。

现在澳大利亚政府把草坪规格重新划分成1至5英亩。周五傍晚你会看到人们下班回家,却用整个周末在驾驶他们的小割草机。星期一早上,当你开车经过那些草坪,却又看到所有的割草机都停放在五英亩草坪的中间,等候下一个星期五。像白痴一样,我们用掉所有腾出的闲暇时间,来操作这些疯狂的机器,修剪一周之后又会再次茂盛的花草。

伦敦:永久性农业教导我们如何使用的最低度的能源来完成一项工作。

莫利森:是的。家家户户都应该生产多余的能源并回销给公立电网。我们已经建立了几个村庄达到这种理想——其中一、两座建筑物装配有太阳能电板,供应给村中的60 户住家,多余的电力回销给网格电力公司。7年之后,你就可以赚回所有的花费然后获得免费的电力。也有人在丹麦使用相同的构想,每个村庄都有一座风车,可以供应800户家庭的电力需求。

伦敦:同样的原则好像也适用于人力能源。我注意到,你并不鼓励人们在园圃中的进行挖掘,因为那需要消耗能源,而人力能源可以有更好的用途。

莫利森:嗯,有些人喜欢挖东挖西。它有点象是室内的健身自行车。但我宁愿把这工作留给蚯蚓那些小虫,他们天生就是干这行,我已经从添加覆盖物的行动中创造美好的土壤。

伦敦:朴门永续设计是否也适合生活在城市中的居民?

莫利森:适合。在介绍手册中是一整个章节是关于城市的永续栽培。当我第一次去纽约,我在南布朗士区帮忙筹设一座香草农场。那儿的土地非常便宜,因为没有电力,没有水,没有警察,但是有好几吨的毒品。这个小农场逐渐扩大到供应全纽约市8%香草的的规模。整个纽约如今大约有1100座城市农场。

伦敦:除了创设一座农场,我们还有什么方法能帮助自己的城市存续得更久?

莫利森:收集您屋顶的雨水。种植自己的食物。建立自己的能源系统。这些事其实都再简单不过。自己种植食物所花的时间比你走去超级市场采买的时间更少。问问看任何有进行土壤覆盖的有机园丁,他多少时间在覆盖园圃,他会告诉你“每星期花个几分钟吧。”当你开车前往超级市场,取用购物手推车,采购你喜爱的蔬菜,然后再次开车回家,你已经花了一两个小时,同时也花了不少钱。

伦敦:虽然朴门永续设计是以科学原则为基础,但它似乎也有很扎实的哲学或道德特性。

莫利森:它的确具有道德特性,因为我认为不包含伦理在内的科学,是一种社会病态(sociopathology)。例如,“我会运用我所知的一切,而不管结果如何”,这种想法完全不对自己的行为负责任。我不希望与那样的科学为伍。

伦敦:你如何描述你所开创的这件事?

莫利森:嗯,这是一场革命。但它是那种没人会注意到的革命。它可能很隐微不显。可能是建筑物运作地更好;也可能是您不再需要赚大钱,因为你周围到处是食物,也没有任何能源成本开支;或许巨额的资金被释放到社会公众领域,让我们替自己提供更好的生活。

因此,这是一场革命。但是,永续文化和政治无关。这里没有政治人物、行政人员或神职人员存在的空间,也不存在法律。我们唯一遵从的道德伦理是:照顾地球关怀人,不断努力实现这目的。

评论已关闭